草木染名古屋帯

草木染とは

草木染(くさきぞめ)」とは、植物(草、木、花、果実、

きものの世界でも、

着物においての草木染の特徴

- 自然な色合い:化学染料では出せない、

やわらかくて温かみのある色が特徴。 - 一点ものの風合い:同じ植物でも気候や時期で色が微妙に異なり、

世界に一つだけの染め上がりに。 - 環境にやさしい:天然素材を使うため、

持続可能な染色方法としても注目されている。 - 時間と手間がかかる:染液の準備や染めの工程に時間がかかり、

職人の技術が必要。 - 代表的な植物例:藍(青)、茜(赤)、刈安(黄)、桜(淡紅)、

栗(茶)など。

この帯、黒一色に見えるかもしれませんが、よく観ると茜も織り込まれているのがわかります。

胴帯部分裏表2柄

お太鼓の部分のお柄も2柄なので4パターンの楽しみ方が出来ます

こちらは市松柄

着物の紋様には、いろいろな想いも込められております。

市松紋様の意味

-

永遠・繁栄正方形が途切れることなく続く様子から、永遠の繁栄を表すと考えられています。

-

縁起が良い子孫繁栄や事業拡大など、良いことが続くことを願う縁起物として親しまれています。

この紋様は、江戸時代に、歌舞伎役者の佐野川市松が舞台衣装の袴にこの模様を身につけたことから、広まりまったそうです。

また、もっと以前には「霰(あられ)」と呼ばれ、天皇や公家の装束に用いられていたようで、

また、石畳を模した模様であることから「石畳」とも呼ばれていました。

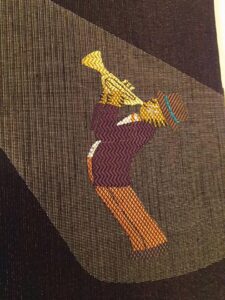

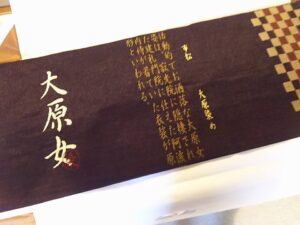

この帯はまた隠れた場所お太鼓では出てこない場所にこんな刺繍がされております

大原女(おおはらめ)

何だかこの帯を締めますと力仕事が出来そうな、そんな気分になります。

前の記事へ